ブログ

京都宇治の心と調和のとれたお茶づくり「健茶園」

🍵 JJマーケットで健茶園のお茶を探す 日本茶を理解するということは、その栽培に込められた情熱を理解することです。京都宇治の歴史ある茶畑に佇む健茶園では、その情熱が茶葉一枚一枚、一杯一杯に宿っています。健茶園は単なる茶園ではありません。それは、茶葉へのこだわり、茶への情熱、そして持続可能な茶づくりにおける静かな革命なのです。 伝統と目的に根ざした旅 建茶園の創業者は、かつて宇治の老舗茶商に勤めていました。そこで、自ら茶を栽培したいという思いが芽生えました。農業の多様な可能性に魅了され、自然環境への深い敬意から、自ら茶畑を始めることを決意。これが、技術だけでなく、信念に基づいた茶づくり、建茶園の始まりです。 持続可能な栽培への取り組み 乾茶園の農法は、土地、茶樹、そしてお茶を楽しむ人々への敬意を根底に据えています。循環型・再生型農業を実践することで、人工添加物に頼ることなく、お茶本来の生命力を引き出しています。彼らの哲学はシンプルでありながら力強いものです。それは、美味しく、地球に優しく、体に優しいお茶を作ることです。生産工程のあらゆる段階において、このバランスが反映されています。 「ほしづきよ」の裏話 乾茶園の看板商品の一つに「ほしづきよ」というお茶があります。これは、フィンセント・ファン・ゴッホの代表作「星月夜」にちなんで名付けられました。創業者は、ゴッホの人生とビジョンに深く感銘を受け、その志を象徴するものとしてこの名前を選びました。ゴッホは世に知られることなくこの世を去りましたが、周囲の揺るぎない支援によって、彼の作品は今、世界中で響き渡っています。 献茶園は、ゴッホの作品のように、このお茶が未来の世代に大切に受け継がれていくことを願っています。それは、個人の努力だけでなく、職人技と静かな卓越性を大切にする地域社会の支えによって実現されるのです。「星月夜」は、永遠の美と人々の繋がりへのオマージュです。 🛍️ 「星月夜」をはじめとする建茶園のお茶を紹介 世界中のお茶愛好家へのメッセージ 乾茶園は、お茶を単なる飲み物以上の存在と捉えています。それは、温かく包み込む世界の中で、人々をつなぐ架け橋、かけ橋なのです。この優しく広がりのある輪の中で、誰も取り残されることはありません。乾茶園は、あなたと私が顔を合わせ、共にお茶をすすりながら笑顔を分かち合う瞬間を思い描いています。そんなお茶を、彼らは創り出そうとしているのです。 宇治茶を初めて知る方にも、真心と魂を込めて作られたお茶を求める方にも、健茶園は本当に特別なものを提供します。 📦 JJ Marketで厳選されたKenchaenコレクションから直接注文できます 📸 InstagramでKenchaenの旅をフォローしてください: @kenchaen.kyoto_tea_farm_ken

京都宇治の心と調和のとれたお茶づくり「健茶園」

🍵 JJマーケットで健茶園のお茶を探す 日本茶を理解するということは、その栽培に込められた情熱を理解することです。京都宇治の歴史ある茶畑に佇む健茶園では、その情熱が茶葉一枚一枚、一杯一杯に宿っています。健茶園は単なる茶園ではありません。それは、茶葉へのこだわり、茶への情熱、そして持続可能な茶づくりにおける静かな革命なのです。 伝統と目的に根ざした旅 建茶園の創業者は、かつて宇治の老舗茶商に勤めていました。そこで、自ら茶を栽培したいという思いが芽生えました。農業の多様な可能性に魅了され、自然環境への深い敬意から、自ら茶畑を始めることを決意。これが、技術だけでなく、信念に基づいた茶づくり、建茶園の始まりです。 持続可能な栽培への取り組み 乾茶園の農法は、土地、茶樹、そしてお茶を楽しむ人々への敬意を根底に据えています。循環型・再生型農業を実践することで、人工添加物に頼ることなく、お茶本来の生命力を引き出しています。彼らの哲学はシンプルでありながら力強いものです。それは、美味しく、地球に優しく、体に優しいお茶を作ることです。生産工程のあらゆる段階において、このバランスが反映されています。 「ほしづきよ」の裏話 乾茶園の看板商品の一つに「ほしづきよ」というお茶があります。これは、フィンセント・ファン・ゴッホの代表作「星月夜」にちなんで名付けられました。創業者は、ゴッホの人生とビジョンに深く感銘を受け、その志を象徴するものとしてこの名前を選びました。ゴッホは世に知られることなくこの世を去りましたが、周囲の揺るぎない支援によって、彼の作品は今、世界中で響き渡っています。 献茶園は、ゴッホの作品のように、このお茶が未来の世代に大切に受け継がれていくことを願っています。それは、個人の努力だけでなく、職人技と静かな卓越性を大切にする地域社会の支えによって実現されるのです。「星月夜」は、永遠の美と人々の繋がりへのオマージュです。 🛍️ 「星月夜」をはじめとする建茶園のお茶を紹介 世界中のお茶愛好家へのメッセージ 乾茶園は、お茶を単なる飲み物以上の存在と捉えています。それは、温かく包み込む世界の中で、人々をつなぐ架け橋、かけ橋なのです。この優しく広がりのある輪の中で、誰も取り残されることはありません。乾茶園は、あなたと私が顔を合わせ、共にお茶をすすりながら笑顔を分かち合う瞬間を思い描いています。そんなお茶を、彼らは創り出そうとしているのです。 宇治茶を初めて知る方にも、真心と魂を込めて作られたお茶を求める方にも、健茶園は本当に特別なものを提供します。 📦 JJ Marketで厳選されたKenchaenコレクションから直接注文できます 📸 InstagramでKenchaenの旅をフォローしてください: @kenchaen.kyoto_tea_farm_ken

日本の主要な茶産地を巡る

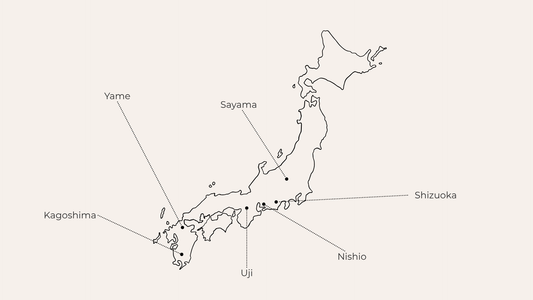

日本の茶文化は、その地域と深く結びついています。お茶愛好家なら、お茶の栽培地が品種や加工方法と同じくらい重要であり、香り、風味、そして見た目までも左右することを知っています。日当たりの良い九州の南の島々から東京近郊の温暖な平野まで、日本の多様な地形が、多様なお茶の特徴を育んでいます。この記事では、日本を代表する5つの茶産地を紹介し、それぞれの茶の特徴を探ります。 静岡、宇治、鹿児島、八女、狭山、西尾など、日本の主要な茶産地を示す地図です。上の地図には、この記事で紹介する5つの地域を含む、6つの有名な茶産地が示されています。太平洋沿岸の静岡から東京近郊の狭山まで、それぞれの地域は独特の茶のスタイルと伝統で知られています。(愛知県の西尾も地図に示されていますが、抹茶の産地として有名ですが、ここでは詳細は割愛します。) 静岡 静岡県は、本州中部の太平洋沿岸に位置し、日本有数の茶産地です[1] 。海洋性の温暖な気候、豊富な降雨量、富士山麓のミネラル豊富な火山性土壌といった特徴から、静岡は茶栽培に理想的な条件を備えています[2] 。この地域は歴史的に日本の茶生産量の約40%を占めており、日本の緑茶の首都としての評判を得ています[1] 。静岡産の茶は主に煎茶で、その大部分は深蒸し煎茶(静岡の煎茶生産量の70%以上[3] )で、鮮やかなエメラルドグリーン色と滑らかでコクのある風味のお茶を生み出します。 静岡の茶文化は多様性と革新性が特徴です。牧之原台地のような広大な低地茶園では、まろやかで芳醇な深蒸し茶が生産され、一方、安倍川と藁科川沿いの本山渓谷では、澄んだ爽やかな香りで知られる軽く蒸した茶葉が作られています[4] 。この地域では玉露の生産も行われており、例えば静岡の朝比奈地区は玉露で有名です[5] 。特筆すべきは、静岡が現在日本の茶園の主流となっている貴重な品種「やぶきた」の発祥地であることです[6] 。地元の生産者は、新しい品種の開発、有機農業の採用、技術の改良を続けており、静岡が業界の最前線に君臨し続けていることを保証しています[7] 。静岡の肥沃な岩田原高原に拠点を置く静香園のような名高い生産者は、茶の栽培に最適な条件で知られるこの地で、100%シングルオリジンの茶を造り続けることで、この伝統を体現しています[8] 。品質と革新への献身を通して、静岡は、爽快で香り高い高山茶から深蒸しのまろやかな一杯まで、比類のない幅広い日本茶の品揃えを、すべて同じ地域から提供しています。 宇治(京都) 京都府の宇治は、日本で最も歴史のある茶の産地の一つで、伝統と格式を象徴しています。宇治での茶栽培は13世紀に遡り、栄西などの禅僧が中国から茶の種子を持ち帰り、宇治に植えたことに始まります[9] 。その後数世紀にわたり、宇治の緑茶(特に粉末状の抹茶)は将軍や朝廷から国内最高級品として高く評価されました。宇治川の水で育まれた霧深い丘陵地帯と肥沃で水はけの良い土壌というこの地域の地理的条件は、高品質の茶の栽培に最適な微気候を作り出しています[10] 。宇治の暑く晴れた夏と寒い冬は茶葉に豊かな風味を育み、またこの地域特有の穏やかな朝霧が若い芽を守ります。この環境と何世紀にもわたる茶作りの技術の洗練が相まって、宇治は日本茶の優秀さの代名詞となっています。 宇治茶は、その栽培方法とその結果生じる風味プロファイルによって際立っています。宇治の地元農家は、てん茶(抹茶を作るために使用する葉)を生産するために茶の木を長期間遮光する技術を開拓したことで有名です[11] 。収穫の数週間前に茶畑を葦簾や筵で覆うことで、農家は葉のクロロフィルとL-テアニン含有量を高め、深いエメラルド色と絶妙なうま味のある甘みを持つ抹茶を生み出します。今日でも、宇治は最高級の抹茶と玉露の代名詞であり、その滑らかでまろやかな特徴と複雑な香りが高く評価されています[12] 。「宇治茶」という名称自体は、日本の地理的表示制度の下で保護されており、この地域の品質と信頼性への取り組みを反映しています[13] 。健茶園、清泉、浅田茶園などの有名な宇治の茶屋がこの伝統を引き継いでいます。彼らは、何世紀にもわたる伝統と茶栽培の持続可能な革新を両立させながら、宇治の優れた伝統を体現する素晴らしい抹茶、玉露、高級煎茶を作り続けています。 鹿児島 九州の南端に位置する鹿児島県は、急速に日本茶の産地として台頭してきました。豊かな火山灰土壌、豊富な日照時間、温暖な亜熱帯気候に恵まれた鹿児島の茶畑は、生育期間が長く冬が穏やかなという恩恵を受けています[14] 。こうした条件のおかげで、農家は日本のほとんどの地域よりも早く新茶を収穫することができ、鹿児島は毎年先行しています[15] 。ここ数十年で、この県の生産量は飛躍的に増加し、現在では年間生産量で静岡に匹敵し、日本有数の茶産地となっています[15] 。鹿児島の高地(特に知覧、霧島、頴娃などの地域)に広がる茶園は広大な台地を覆い、非常に効率的で大規模な栽培を可能にしています。 品質と革新は鹿児島茶の特徴です。この地域は高級煎茶で知られ、その多くは優れた香りと風味のために品種改良された最新品種から栽培されています。ゆたかみどりやさえみどりなどの品種は鹿児島で広く栽培されており、強い香りと甘みのある緑茶を産出します[16] 。鹿児島の生産で興味深い点は、遮光技術を多用していることです。生産者はうま味を高めるために茶畑に部分的に日陰を作ることがよくあります(煎茶として加工する茶でも)。これは他の場所ではかぶせ茶と呼ばれる方法ですが、鹿児島では標準的な方法です[17] 。その結果、豊かでまろやかな一杯が生まれ、多くの鹿児島の煎茶は軽く日陰をかけたお茶を思わせる深みのある味わいがあります。鹿児島はてん茶(抹茶のベース)の有数の産地でもあります。朝乃香やおくみどりなどの品種は、国内外で高い抹茶の需要に応えるため、屋根の下で栽培されています[18]...

日本の主要な茶産地を巡る

日本の茶文化は、その地域と深く結びついています。お茶愛好家なら、お茶の栽培地が品種や加工方法と同じくらい重要であり、香り、風味、そして見た目までも左右することを知っています。日当たりの良い九州の南の島々から東京近郊の温暖な平野まで、日本の多様な地形が、多様なお茶の特徴を育んでいます。この記事では、日本を代表する5つの茶産地を紹介し、それぞれの茶の特徴を探ります。 静岡、宇治、鹿児島、八女、狭山、西尾など、日本の主要な茶産地を示す地図です。上の地図には、この記事で紹介する5つの地域を含む、6つの有名な茶産地が示されています。太平洋沿岸の静岡から東京近郊の狭山まで、それぞれの地域は独特の茶のスタイルと伝統で知られています。(愛知県の西尾も地図に示されていますが、抹茶の産地として有名ですが、ここでは詳細は割愛します。) 静岡 静岡県は、本州中部の太平洋沿岸に位置し、日本有数の茶産地です[1] 。海洋性の温暖な気候、豊富な降雨量、富士山麓のミネラル豊富な火山性土壌といった特徴から、静岡は茶栽培に理想的な条件を備えています[2] 。この地域は歴史的に日本の茶生産量の約40%を占めており、日本の緑茶の首都としての評判を得ています[1] 。静岡産の茶は主に煎茶で、その大部分は深蒸し煎茶(静岡の煎茶生産量の70%以上[3] )で、鮮やかなエメラルドグリーン色と滑らかでコクのある風味のお茶を生み出します。 静岡の茶文化は多様性と革新性が特徴です。牧之原台地のような広大な低地茶園では、まろやかで芳醇な深蒸し茶が生産され、一方、安倍川と藁科川沿いの本山渓谷では、澄んだ爽やかな香りで知られる軽く蒸した茶葉が作られています[4] 。この地域では玉露の生産も行われており、例えば静岡の朝比奈地区は玉露で有名です[5] 。特筆すべきは、静岡が現在日本の茶園の主流となっている貴重な品種「やぶきた」の発祥地であることです[6] 。地元の生産者は、新しい品種の開発、有機農業の採用、技術の改良を続けており、静岡が業界の最前線に君臨し続けていることを保証しています[7] 。静岡の肥沃な岩田原高原に拠点を置く静香園のような名高い生産者は、茶の栽培に最適な条件で知られるこの地で、100%シングルオリジンの茶を造り続けることで、この伝統を体現しています[8] 。品質と革新への献身を通して、静岡は、爽快で香り高い高山茶から深蒸しのまろやかな一杯まで、比類のない幅広い日本茶の品揃えを、すべて同じ地域から提供しています。 宇治(京都) 京都府の宇治は、日本で最も歴史のある茶の産地の一つで、伝統と格式を象徴しています。宇治での茶栽培は13世紀に遡り、栄西などの禅僧が中国から茶の種子を持ち帰り、宇治に植えたことに始まります[9] 。その後数世紀にわたり、宇治の緑茶(特に粉末状の抹茶)は将軍や朝廷から国内最高級品として高く評価されました。宇治川の水で育まれた霧深い丘陵地帯と肥沃で水はけの良い土壌というこの地域の地理的条件は、高品質の茶の栽培に最適な微気候を作り出しています[10] 。宇治の暑く晴れた夏と寒い冬は茶葉に豊かな風味を育み、またこの地域特有の穏やかな朝霧が若い芽を守ります。この環境と何世紀にもわたる茶作りの技術の洗練が相まって、宇治は日本茶の優秀さの代名詞となっています。 宇治茶は、その栽培方法とその結果生じる風味プロファイルによって際立っています。宇治の地元農家は、てん茶(抹茶を作るために使用する葉)を生産するために茶の木を長期間遮光する技術を開拓したことで有名です[11] 。収穫の数週間前に茶畑を葦簾や筵で覆うことで、農家は葉のクロロフィルとL-テアニン含有量を高め、深いエメラルド色と絶妙なうま味のある甘みを持つ抹茶を生み出します。今日でも、宇治は最高級の抹茶と玉露の代名詞であり、その滑らかでまろやかな特徴と複雑な香りが高く評価されています[12] 。「宇治茶」という名称自体は、日本の地理的表示制度の下で保護されており、この地域の品質と信頼性への取り組みを反映しています[13] 。健茶園、清泉、浅田茶園などの有名な宇治の茶屋がこの伝統を引き継いでいます。彼らは、何世紀にもわたる伝統と茶栽培の持続可能な革新を両立させながら、宇治の優れた伝統を体現する素晴らしい抹茶、玉露、高級煎茶を作り続けています。 鹿児島 九州の南端に位置する鹿児島県は、急速に日本茶の産地として台頭してきました。豊かな火山灰土壌、豊富な日照時間、温暖な亜熱帯気候に恵まれた鹿児島の茶畑は、生育期間が長く冬が穏やかなという恩恵を受けています[14] 。こうした条件のおかげで、農家は日本のほとんどの地域よりも早く新茶を収穫することができ、鹿児島は毎年先行しています[15] 。ここ数十年で、この県の生産量は飛躍的に増加し、現在では年間生産量で静岡に匹敵し、日本有数の茶産地となっています[15] 。鹿児島の高地(特に知覧、霧島、頴娃などの地域)に広がる茶園は広大な台地を覆い、非常に効率的で大規模な栽培を可能にしています。 品質と革新は鹿児島茶の特徴です。この地域は高級煎茶で知られ、その多くは優れた香りと風味のために品種改良された最新品種から栽培されています。ゆたかみどりやさえみどりなどの品種は鹿児島で広く栽培されており、強い香りと甘みのある緑茶を産出します[16] 。鹿児島の生産で興味深い点は、遮光技術を多用していることです。生産者はうま味を高めるために茶畑に部分的に日陰を作ることがよくあります(煎茶として加工する茶でも)。これは他の場所ではかぶせ茶と呼ばれる方法ですが、鹿児島では標準的な方法です[17] 。その結果、豊かでまろやかな一杯が生まれ、多くの鹿児島の煎茶は軽く日陰をかけたお茶を思わせる深みのある味わいがあります。鹿児島はてん茶(抹茶のベース)の有数の産地でもあります。朝乃香やおくみどりなどの品種は、国内外で高い抹茶の需要に応えるため、屋根の下で栽培されています[18]...

静香園:静岡県磐田原高原産の純シングルオリジン茶

静香園は、日本の茶どころとして知られる静岡県の肥沃な岩田原台地を拠点とする日本茶生産者です[1] 。同社は、地元産の茶葉のみを使用し、他産地の茶葉をブレンドしない、100%シングルオリジンの茶作りにこだわっています[2] 。この純粋さと本物へのこだわりのもと、静香園は、健全な土壌を育み、農薬を最小限に抑え、農場から一杯までの各段階を丁寧に管理することで、風味豊かで丈夫な茶葉を育てています[2] 。その結果、一杯一杯に静岡のテロワールのエッセンスが凝縮された、真に地元産のお茶体験が生まれます。 静岡産 静香園のお茶は、静岡県西部の良質な緑茶で知られる磐田で栽培されています。磐田原台地の平坦な地形、優れた水はけ、肥沃な赤黄ローム土は、茶栽培に理想的な条件を備えています[3] 。一年を通して豊富な日照と温暖な気候に恵まれ、茶葉は旺盛に成長し、風味豊かになります。磐田のお茶は、一般的に深蒸し(茶葉を長く蒸す)緑茶で、鮮やかなエメラルドグリーン色、なめらかな口当たり、豊かな香りが特徴です[3] 。これらの品質は、土地の自然の恵みと地元農家の丁寧な栽培の両方を反映しています。静岡県全体が日本最大の茶産地であることは驚くことではありませんが、磐田のお茶は、お茶愛好家が大切にする鮮やかな風味、魅力的な甘み、すっきりとした後味を体現しています。 トレーサビリティ 静香園は、安全と品質を確保するため、庭園から加工までのすべての工程を網羅する厳格なトレーサビリティシステムを導入しています。契約農家ネットワークと緊密に連携し、それぞれのお茶の栽培方法を詳細に記録しています。定期的に各茶畑を視察して生育状況を監視し、農家と肥料計画(時期と量を含む)を調整し、適切な害虫防除策を決定します[4] 。すべてのお茶は、 「いつ、どこで、誰が」栽培・加工したか、どの農園で栽培されたか、どのような農薬が使用されたか(使用された場合)などの詳細情報まで追跡可能です[4] 。このレベルの透明性が、それぞれのお茶の安全性と原産地の証明となります。さらに、静香園の施設と農業慣行は、食品安全と環境持続可能性に関する国際的に認められた基準であるJGAP認証を取得しています[4] 。自社加工と綿密な記録管理を組み合わせることで、静香園は、お客様にお届けするお茶がおいしいだけでなく、追跡可能で信頼できるものであることを保証し、品質管理への妥協のない取り組みを反映しています。 品質へのこだわり 静香園の最高品質の茶葉生産への探求は、文字通り土づくりから始まります。創業以来、チームは「日本一おいしいお茶をつくろう」というモットーを掲げ、活力のある生きた土壌づくりから始まりました[5] 。彼らは提携農家すべてに統一された施肥プログラムを策定し、主に魚粉や菜種粕などの有機質を原料とした資材を投入して土壌を豊かにしました[6] 。施肥の頻度とタイミングは、茶樹の成長段階ごとに適切な栄養を与えるように慎重に調整されており、健康な樹と栄養豊富な葉が育ちます。静香園の農学者と日本茶インストラクターは、定期的に茶畑を巡回し、植物の健康状態や土壌の状態をチェックしています。各茶園を綿密に観察することで、問題の早期発見と農薬使用の削減を実現しています[6] 。この実践的で予防的な農園管理は、静香園の安全と環境保護への強いコミットメントの一環です。こうした努力の成果は、一杯のお茶にはっきりと表れています。茶葉はより濃厚で深みのある味わいになり、際立ったうま味と香りを持つお茶に仕上がります[6] 。つまり、静香園は栽培と加工に惜しみない努力を注ぎ、すべてのお茶が自社の高い基準を満たすようにしています。生命力に満ちた健全な土壌から、最後の深蒸しまで、お茶作りの工程のあらゆる段階に品質へのこだわりが織り込まれているのです。 シングルオリジンの職人技 静香園の特徴の一つは、シングルオリジンへのこだわりです。特定の風味やボリュームを実現するために複数の産地の茶葉をブレンドする多くの茶生産者とは異なり、静香園は岩田原高原で栽培された茶葉のみを使用し、特にこの地域にある信頼できる契約農家から仕入れた茶葉のみを使用しています[7] 。収穫、仕上げ、包装はすべて静香園の自社工場で行われ、畑から最終製品に至るまで品質を徹底的に管理しています[7] 。外部の茶葉をブレンドしないことで、岩田のテロワール(土壌)の独特の個性を茶葉に残しています。つまり、カップに注がれた風味は、特定のブドウ園の特質を示すシングルエステートワインのように、単一の場所と季節の純粋な表現であるということです。静香園はこの純粋さに誇りを持っており、同社の茶葉は100%岩田原産で、「契約農家からのシングルオリジン」であり、高原の本物の味を伝えています[8] [9] 。ブレンド茶が当たり前の昨今、静香園のアプローチは際立っています。地元の茶葉を自社で加工し、他国からの安価な茶葉やより豊富な茶葉で薄めたりしないという姿勢は、熟練のお茶愛好家が深く評価する、一貫した本物の味を実現しています。静香園のお茶は、一口飲むごとに土地の香りが漂います。まろやかな甘み、穏やかな渋み、そして芳醇な味わいは、茶葉を育んだ磐田の土壌と気候を物語っています。このシングルオリジンへのこだわりこそが、静香園のアイデンティティの核であり、名実ともに「純磐田原」を貫くものなのです。 お茶を支える人々 静香園の成功の根幹は、茶を栽培する農家の存在です。同社の茶葉は、長年にわたり深い信頼関係を築いてきた長期契約農家グループによって栽培されています[10] 。広大な磐田原台地に点在する各農家は、それぞれ独自の微環境、栽培方法、そして哲学を持っています。その結果、「十人十色」とも言える多様性が生まれ、春夏秋冬を通して、それぞれの生産者が独自の方法でお茶を作り上げています[10] 。彼らを結びつけるのは、品質へのこだわりと、磐田原の恵まれた気候です。この地域は日照時間が豊富(静岡県内でもトップクラス)で、「極めて早い」茶の産地として知られています[10]...

静香園:静岡県磐田原高原産の純シングルオリジン茶

静香園は、日本の茶どころとして知られる静岡県の肥沃な岩田原台地を拠点とする日本茶生産者です[1] 。同社は、地元産の茶葉のみを使用し、他産地の茶葉をブレンドしない、100%シングルオリジンの茶作りにこだわっています[2] 。この純粋さと本物へのこだわりのもと、静香園は、健全な土壌を育み、農薬を最小限に抑え、農場から一杯までの各段階を丁寧に管理することで、風味豊かで丈夫な茶葉を育てています[2] 。その結果、一杯一杯に静岡のテロワールのエッセンスが凝縮された、真に地元産のお茶体験が生まれます。 静岡産 静香園のお茶は、静岡県西部の良質な緑茶で知られる磐田で栽培されています。磐田原台地の平坦な地形、優れた水はけ、肥沃な赤黄ローム土は、茶栽培に理想的な条件を備えています[3] 。一年を通して豊富な日照と温暖な気候に恵まれ、茶葉は旺盛に成長し、風味豊かになります。磐田のお茶は、一般的に深蒸し(茶葉を長く蒸す)緑茶で、鮮やかなエメラルドグリーン色、なめらかな口当たり、豊かな香りが特徴です[3] 。これらの品質は、土地の自然の恵みと地元農家の丁寧な栽培の両方を反映しています。静岡県全体が日本最大の茶産地であることは驚くことではありませんが、磐田のお茶は、お茶愛好家が大切にする鮮やかな風味、魅力的な甘み、すっきりとした後味を体現しています。 トレーサビリティ 静香園は、安全と品質を確保するため、庭園から加工までのすべての工程を網羅する厳格なトレーサビリティシステムを導入しています。契約農家ネットワークと緊密に連携し、それぞれのお茶の栽培方法を詳細に記録しています。定期的に各茶畑を視察して生育状況を監視し、農家と肥料計画(時期と量を含む)を調整し、適切な害虫防除策を決定します[4] 。すべてのお茶は、 「いつ、どこで、誰が」栽培・加工したか、どの農園で栽培されたか、どのような農薬が使用されたか(使用された場合)などの詳細情報まで追跡可能です[4] 。このレベルの透明性が、それぞれのお茶の安全性と原産地の証明となります。さらに、静香園の施設と農業慣行は、食品安全と環境持続可能性に関する国際的に認められた基準であるJGAP認証を取得しています[4] 。自社加工と綿密な記録管理を組み合わせることで、静香園は、お客様にお届けするお茶がおいしいだけでなく、追跡可能で信頼できるものであることを保証し、品質管理への妥協のない取り組みを反映しています。 品質へのこだわり 静香園の最高品質の茶葉生産への探求は、文字通り土づくりから始まります。創業以来、チームは「日本一おいしいお茶をつくろう」というモットーを掲げ、活力のある生きた土壌づくりから始まりました[5] 。彼らは提携農家すべてに統一された施肥プログラムを策定し、主に魚粉や菜種粕などの有機質を原料とした資材を投入して土壌を豊かにしました[6] 。施肥の頻度とタイミングは、茶樹の成長段階ごとに適切な栄養を与えるように慎重に調整されており、健康な樹と栄養豊富な葉が育ちます。静香園の農学者と日本茶インストラクターは、定期的に茶畑を巡回し、植物の健康状態や土壌の状態をチェックしています。各茶園を綿密に観察することで、問題の早期発見と農薬使用の削減を実現しています[6] 。この実践的で予防的な農園管理は、静香園の安全と環境保護への強いコミットメントの一環です。こうした努力の成果は、一杯のお茶にはっきりと表れています。茶葉はより濃厚で深みのある味わいになり、際立ったうま味と香りを持つお茶に仕上がります[6] 。つまり、静香園は栽培と加工に惜しみない努力を注ぎ、すべてのお茶が自社の高い基準を満たすようにしています。生命力に満ちた健全な土壌から、最後の深蒸しまで、お茶作りの工程のあらゆる段階に品質へのこだわりが織り込まれているのです。 シングルオリジンの職人技 静香園の特徴の一つは、シングルオリジンへのこだわりです。特定の風味やボリュームを実現するために複数の産地の茶葉をブレンドする多くの茶生産者とは異なり、静香園は岩田原高原で栽培された茶葉のみを使用し、特にこの地域にある信頼できる契約農家から仕入れた茶葉のみを使用しています[7] 。収穫、仕上げ、包装はすべて静香園の自社工場で行われ、畑から最終製品に至るまで品質を徹底的に管理しています[7] 。外部の茶葉をブレンドしないことで、岩田のテロワール(土壌)の独特の個性を茶葉に残しています。つまり、カップに注がれた風味は、特定のブドウ園の特質を示すシングルエステートワインのように、単一の場所と季節の純粋な表現であるということです。静香園はこの純粋さに誇りを持っており、同社の茶葉は100%岩田原産で、「契約農家からのシングルオリジン」であり、高原の本物の味を伝えています[8] [9] 。ブレンド茶が当たり前の昨今、静香園のアプローチは際立っています。地元の茶葉を自社で加工し、他国からの安価な茶葉やより豊富な茶葉で薄めたりしないという姿勢は、熟練のお茶愛好家が深く評価する、一貫した本物の味を実現しています。静香園のお茶は、一口飲むごとに土地の香りが漂います。まろやかな甘み、穏やかな渋み、そして芳醇な味わいは、茶葉を育んだ磐田の土壌と気候を物語っています。このシングルオリジンへのこだわりこそが、静香園のアイデンティティの核であり、名実ともに「純磐田原」を貫くものなのです。 お茶を支える人々 静香園の成功の根幹は、茶を栽培する農家の存在です。同社の茶葉は、長年にわたり深い信頼関係を築いてきた長期契約農家グループによって栽培されています[10] 。広大な磐田原台地に点在する各農家は、それぞれ独自の微環境、栽培方法、そして哲学を持っています。その結果、「十人十色」とも言える多様性が生まれ、春夏秋冬を通して、それぞれの生産者が独自の方法でお茶を作り上げています[10] 。彼らを結びつけるのは、品質へのこだわりと、磐田原の恵まれた気候です。この地域は日照時間が豊富(静岡県内でもトップクラス)で、「極めて早い」茶の産地として知られています[10]...

抹茶を超えて:日本茶の豊かな世界を発見する

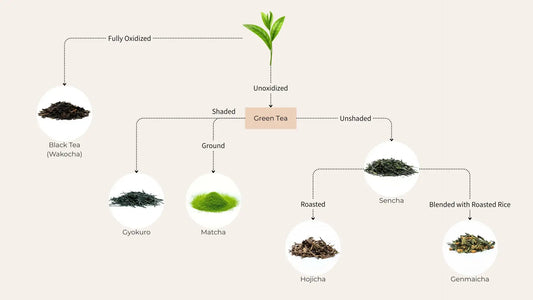

「日本茶」と聞くと、多くの人が抹茶を思い浮かべるでしょう。伝統的な儀式や流行のカフェで、鮮やかな緑色の粉末を泡立てて淹れるお茶です。しかし、日本茶ははるかに多様性に富み、象徴的な品種だけにとどまらない、奥深く繊細な文化を育んでいます。 煎茶:日本の日常茶 日本で最も広く飲まれているお茶は煎茶です。太陽の光を浴びて育った若い茶葉は、蒸し、揉み、乾燥させることで、新鮮な香りと黄金色の色を保ちます。煎茶は軽やかで青草のような風味があり、家庭からオフィスの休憩室まで、あらゆる場所で飲まれています。煎茶は日本のお茶文化の根幹を成すものです。 玉露:うま味体験 玉露とは対照的に、甘みと豊かな旨味で高く評価される高級茶です。収穫前の約3週間、農家は茶樹に日陰を作り、日光を遮ることで葉のクロロフィルとテアニン含有量を高めます。その結果、苦味がほとんどなく、滑らかでバターのような味わいのお茶が生まれます。 抹茶:粉末の完璧さ 抹茶も日陰で育てた葉から作られますが、その製法は独特です。碾茶と呼ばれる茶葉は、蒸して平らに乾燥させ、茎を取り除いた後、石臼で挽いて細かい粉末にします。一般的なお茶とは異なり、抹茶は葉ごと丸ごと飲むため、抗酸化物質とカフェインを豊富に含んでいます。茶筅(竹製の碾き器)で点てる儀式は、一杯一杯に優雅さと意味深さを添えます。 ほうじ茶:焙煎してリラックス 緑茶の葉を高温で焙煎することで作られるほうじ茶は、緑茶とは全く異なる風味を持っています。焙煎工程によって苦味が取り除かれ、コーヒーや焼き栗を思わせる、香ばしくナッツのような香りが加わります。カフェイン含有量が低いため、夕方の一杯に最適で、お子様やご年配の方にも人気です。 玄米茶:人々のブレンド 玄米茶は、緑茶と焙煎した玄米を組み合わせたお茶で、もともとはコスト削減策として開発されました。現在では、ポップコーンのようなほのかな香りとバランスの取れた味わいで愛されています。焙煎した玄米がお茶の辛さを和らげ、心地よく飲みやすい味わいになっています。 和紅茶:日本流紅茶 紅茶といえばインドやスリランカのイメージが強いですが、日本にも和紅茶という独自の紅茶があります。日本の茶品種を酸化させて赤褐色の液体にしたもの。軽く滑らかで、ほのかな甘みがあり、花や蜂蜜のような香りがすることが多いです。西洋の紅茶よりもマイルドな和紅茶は、紅茶愛好家にとって優しい選択肢です。 すべてのカップに文化を 玉露の優雅さから煎茶の日常の心地よさまで、日本茶は日本の四季、価値観、そして暮らしを反映しています。それぞれのお茶には、茶道の静かなひとときや、愛する人と分かち合うお茶の温かさなど、それぞれに物語、風味、そして特別なひとときがあります。 日本茶を探求することは、重層的で美しく、奥深さに満ちた日本そのものを発見するようなものです。

抹茶を超えて:日本茶の豊かな世界を発見する

「日本茶」と聞くと、多くの人が抹茶を思い浮かべるでしょう。伝統的な儀式や流行のカフェで、鮮やかな緑色の粉末を泡立てて淹れるお茶です。しかし、日本茶ははるかに多様性に富み、象徴的な品種だけにとどまらない、奥深く繊細な文化を育んでいます。 煎茶:日本の日常茶 日本で最も広く飲まれているお茶は煎茶です。太陽の光を浴びて育った若い茶葉は、蒸し、揉み、乾燥させることで、新鮮な香りと黄金色の色を保ちます。煎茶は軽やかで青草のような風味があり、家庭からオフィスの休憩室まで、あらゆる場所で飲まれています。煎茶は日本のお茶文化の根幹を成すものです。 玉露:うま味体験 玉露とは対照的に、甘みと豊かな旨味で高く評価される高級茶です。収穫前の約3週間、農家は茶樹に日陰を作り、日光を遮ることで葉のクロロフィルとテアニン含有量を高めます。その結果、苦味がほとんどなく、滑らかでバターのような味わいのお茶が生まれます。 抹茶:粉末の完璧さ 抹茶も日陰で育てた葉から作られますが、その製法は独特です。碾茶と呼ばれる茶葉は、蒸して平らに乾燥させ、茎を取り除いた後、石臼で挽いて細かい粉末にします。一般的なお茶とは異なり、抹茶は葉ごと丸ごと飲むため、抗酸化物質とカフェインを豊富に含んでいます。茶筅(竹製の碾き器)で点てる儀式は、一杯一杯に優雅さと意味深さを添えます。 ほうじ茶:焙煎してリラックス 緑茶の葉を高温で焙煎することで作られるほうじ茶は、緑茶とは全く異なる風味を持っています。焙煎工程によって苦味が取り除かれ、コーヒーや焼き栗を思わせる、香ばしくナッツのような香りが加わります。カフェイン含有量が低いため、夕方の一杯に最適で、お子様やご年配の方にも人気です。 玄米茶:人々のブレンド 玄米茶は、緑茶と焙煎した玄米を組み合わせたお茶で、もともとはコスト削減策として開発されました。現在では、ポップコーンのようなほのかな香りとバランスの取れた味わいで愛されています。焙煎した玄米がお茶の辛さを和らげ、心地よく飲みやすい味わいになっています。 和紅茶:日本流紅茶 紅茶といえばインドやスリランカのイメージが強いですが、日本にも和紅茶という独自の紅茶があります。日本の茶品種を酸化させて赤褐色の液体にしたもの。軽く滑らかで、ほのかな甘みがあり、花や蜂蜜のような香りがすることが多いです。西洋の紅茶よりもマイルドな和紅茶は、紅茶愛好家にとって優しい選択肢です。 すべてのカップに文化を 玉露の優雅さから煎茶の日常の心地よさまで、日本茶は日本の四季、価値観、そして暮らしを反映しています。それぞれのお茶には、茶道の静かなひとときや、愛する人と分かち合うお茶の温かさなど、それぞれに物語、風味、そして特別なひとときがあります。 日本茶を探求することは、重層的で美しく、奥深さに満ちた日本そのものを発見するようなものです。

京都の時代を超えた抹茶の伝統:JJマーケットの老舗茶ブランド

京都南部の宇治地方では、800年以上もの間、日陰で栽培された茶葉を、今日の儀式で使われる抹茶へと洗練させてきました。伝説によると、鎌倉時代初期の僧侶、そして後には将軍家の庇護によって宇治茶は高められ、その伝統は今も宇治に息づいています。

京都の時代を超えた抹茶の伝統:JJマーケットの老舗茶ブランド

京都南部の宇治地方では、800年以上もの間、日陰で栽培された茶葉を、今日の儀式で使われる抹茶へと洗練させてきました。伝説によると、鎌倉時代初期の僧侶、そして後には将軍家の庇護によって宇治茶は高められ、その伝統は今も宇治に息づいています。

抹茶はいつ買うの?

日本の抹茶の季節と「新茶」(一番茶)のタイミングについての簡単なガイド JJマーケット向け 読了時間:約6~8分お茶好きの方、カフェのバイヤー、季節のプロモーションを計画している方に最適です。 要約 新茶とは、その年の最初の摘み取り茶、つまり地域によって異なりますが主に4月下旬から6月にかけて収穫される葉茶(煎茶、玉露など)を指します。 抹茶は碾茶(日陰で栽培された茶葉)から挽かれます。最高級の一番茶である碾茶は通常5月に摘まれ、夏の間寝かせて熟成させ、その後挽かれます。最高級の儀式用抹茶の多くは、旨味が最高潮に達する初秋(「蔵出し」)に出荷されます。 新鮮な茶葉の風味がお好きなら、 5月から6月に新茶をご購入ください。なめらかで深い旨味のある抹茶がお好きなら、秋の新茶をお見逃しなく。ただし、上質な抹茶は、適切に保存すれば一年中お楽しみいただけます。 抹茶と新茶の違いは何でしょうか? 新茶(しんちゃ) =文字通り「新しいお茶」、その年の最初の収穫。鮮烈な香りと爽やかで甘い緑の風味が評価される、葉茶(特に煎茶)を指します。 抹茶= 碾茶を石臼で挽いた粉末。茶樹を約20~30日間日陰に置き、蒸し、乾燥させ、茎を取り除いてから挽きます。日陰にすることでL-テアニンとクロロフィルが増加し、抹茶特有の甘み、旨み、そして鮮やかな色が生まれます。 要するに、すべての抹茶は碾茶から始まり、新茶は最初の抽出のタイミングを表します。一部のブランドでは「新茶抹茶」と宣伝されていますが、伝統的に最高級の抹茶は、挽く前に少し休ませることで、丸みと深みを最大限に引き出すことができます。 日本茶の年を一目で 主な季節マーカー:八十八夜(はちじゅうはちや) 「八十八夜」は毎年5月1日から2日頃(立春から88日目)にあたります。この日はみかん狩りに縁起が良いとされており、多くの地域でこの時期に一番摘みが始まります。 地域別の新茶の収穫時期(目安) 鹿児島・南九州: 4月下旬~5月上旬 静岡: 5月上旬~中旬 宇治(京都)、奈良、三重: 5月中旬~下旬 狭山(埼玉)北部: 5月下旬~6月 天候、標高、品種によって、毎年時期が早まったり遅くなったりしますが、これは信頼できるガイドです。 抹茶(碾茶→抹茶)年表 日陰: 4...

抹茶はいつ買うの?

日本の抹茶の季節と「新茶」(一番茶)のタイミングについての簡単なガイド JJマーケット向け 読了時間:約6~8分お茶好きの方、カフェのバイヤー、季節のプロモーションを計画している方に最適です。 要約 新茶とは、その年の最初の摘み取り茶、つまり地域によって異なりますが主に4月下旬から6月にかけて収穫される葉茶(煎茶、玉露など)を指します。 抹茶は碾茶(日陰で栽培された茶葉)から挽かれます。最高級の一番茶である碾茶は通常5月に摘まれ、夏の間寝かせて熟成させ、その後挽かれます。最高級の儀式用抹茶の多くは、旨味が最高潮に達する初秋(「蔵出し」)に出荷されます。 新鮮な茶葉の風味がお好きなら、 5月から6月に新茶をご購入ください。なめらかで深い旨味のある抹茶がお好きなら、秋の新茶をお見逃しなく。ただし、上質な抹茶は、適切に保存すれば一年中お楽しみいただけます。 抹茶と新茶の違いは何でしょうか? 新茶(しんちゃ) =文字通り「新しいお茶」、その年の最初の収穫。鮮烈な香りと爽やかで甘い緑の風味が評価される、葉茶(特に煎茶)を指します。 抹茶= 碾茶を石臼で挽いた粉末。茶樹を約20~30日間日陰に置き、蒸し、乾燥させ、茎を取り除いてから挽きます。日陰にすることでL-テアニンとクロロフィルが増加し、抹茶特有の甘み、旨み、そして鮮やかな色が生まれます。 要するに、すべての抹茶は碾茶から始まり、新茶は最初の抽出のタイミングを表します。一部のブランドでは「新茶抹茶」と宣伝されていますが、伝統的に最高級の抹茶は、挽く前に少し休ませることで、丸みと深みを最大限に引き出すことができます。 日本茶の年を一目で 主な季節マーカー:八十八夜(はちじゅうはちや) 「八十八夜」は毎年5月1日から2日頃(立春から88日目)にあたります。この日はみかん狩りに縁起が良いとされており、多くの地域でこの時期に一番摘みが始まります。 地域別の新茶の収穫時期(目安) 鹿児島・南九州: 4月下旬~5月上旬 静岡: 5月上旬~中旬 宇治(京都)、奈良、三重: 5月中旬~下旬 狭山(埼玉)北部: 5月下旬~6月 天候、標高、品種によって、毎年時期が早まったり遅くなったりしますが、これは信頼できるガイドです。 抹茶(碾茶→抹茶)年表 日陰: 4...